Nuria Labari, escritora: "Es imposible levantar una identidad sensata o sentir orden interno en este mundo”

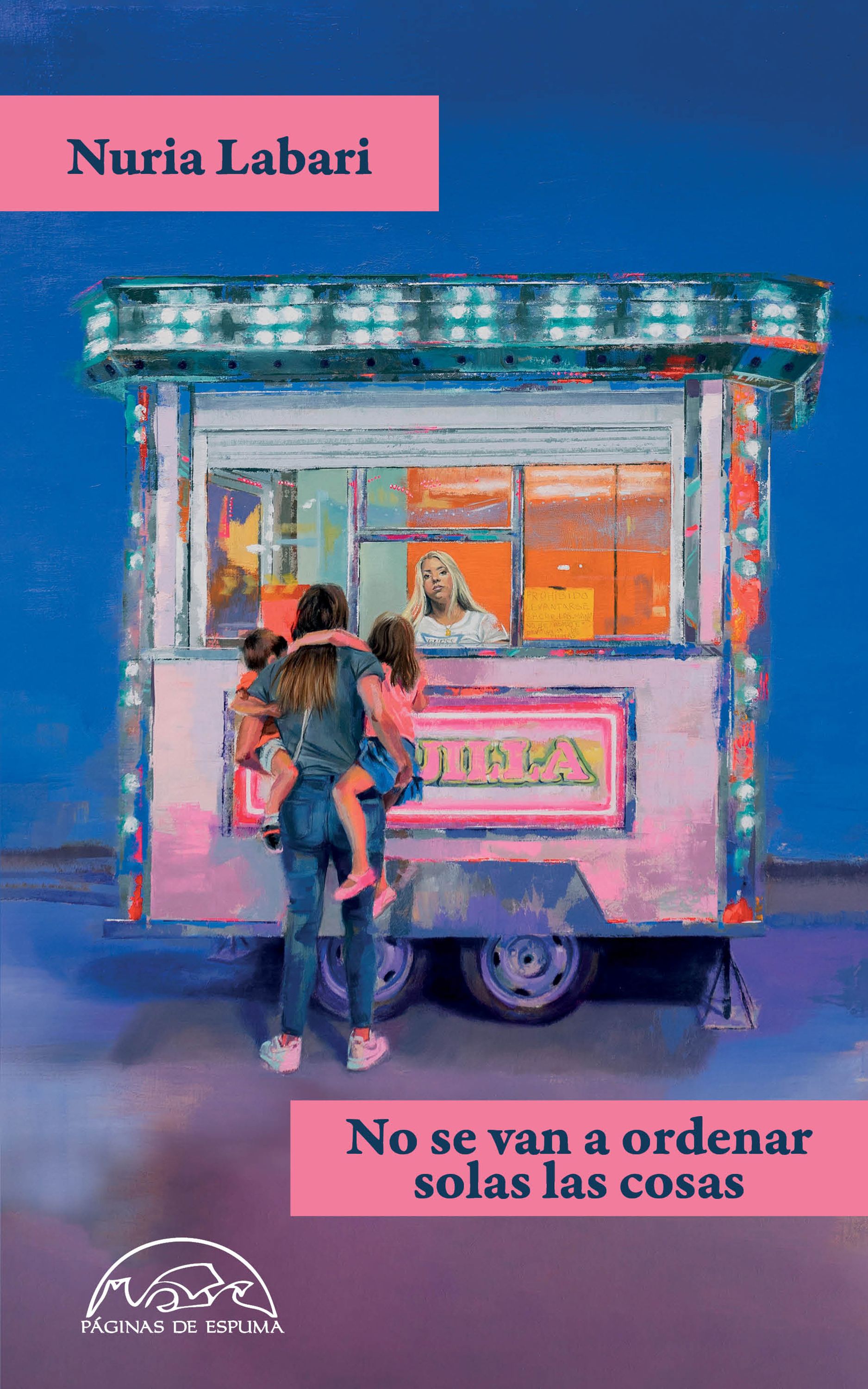

Charlamos con la escritora Nuria Labari, quien ha publicado el libro de relatos ‘No se van a ordenar solas las cosas’

Carolina Iglesias presenta novela: “Hacerte mayor es aceptar que cuando eras pequeño no era todo tan increíble”

En esta realidad que atravesamos –guerras, corrupción, crisis climática, ultraderecha– cuesta mucho sentirse en orden con uno mismo. Una disonancia, según la escritora Nuria Labari, sobre la que es imposible levantar una identidad sensata o algo que no sea impotencia. Quizá para recolocarse o entenderse mejor, escribió el libro de relatos ‘No se van a ordenar solas las cosas’. Una obra protagonizada por unos personajes que luchan por encajar, por ordenar sus historias. Una colección de malestares que juntos hablan de ese desajuste que muchos sentimos. Historias como la de una madre celosa del tiempo que una empleada del hogar pasa con sus hijas, un adolescente vigoréxico obsesionado con validarse a través de su cuerpo o un joven migrante que enseña un nuevo mundo a una mujer de cuarenta años. Estos son algunos de los protagonistas que, muy acertadamente, la autora ha hecho que se cuenten desde su lenguaje, desde "lo que ha vivido su cuerpo".

Pregunta: ¿Qué son esas cosas que no se van a ordenar solas?

Respuesta: Más que cosas, es un sentimiento que tenemos todos de desajuste íntimo. De disonancia entre lo que vemos por la ventana, en nuestra casa, y lo que leemos en los periódicos. Vivimos en un planeta con guerras activas como la de Gaza, con la Dana, con Trump, con la ultraderecha, con el apagón… y a la vez tenemos que progresar adecuadamente en todo lo que construimos. Creo que así es imposible levantar una identidad sensata o sentir algo parecido al orden interno en este mundo. También creo que todos tenemos esa sensación de desastre y de impotencia y a la vez de deseo de arreglar o hacer algo. El título del libro es un verso de la poeta Wislawa Szymborskay y tiene ecos de todo esto. Además de que ella lo escribió después de la II Guerra Mundial.

Ese sentimiento del que hablas, ¿lo intentas recrear a través de la unión de los diferentes relatos?

Cuando pienso en cómo consolarme, donde suelo ir a buscar respuestas es en los libros. Pero el problema es que últimamente en ellos aparecen muy bien retratados ciertos malestares, pero más los individuales. Ese que se comparte entre todos y que es distinto en cada uno no lo encontraba. Por ello, me parecía bonito intentar hacer ese coro de personajes que aparentemente no comparten nada, pero que realizan un juego de espejos como hacemos todos en la vida real. Pensamos que el dolor del de enfrente es solo suyo, cuando también es nuestro. O incluso que la belleza es suya, cuando también es nuestra. Quería probar ese coro bien elegido y que cada relato escondiera un secreto que al sumarse con el resto, tuviera uno mayor. Y aunque no suenan súper optimistas, no creo que sean una música desoladora.

¿Cómo hiciste para encontrar todas esas voces tan diferentes?

Son seis relatos en los que hay varios protagonistas. Y en todos ellos, tenía que funcionar ese camino de ida y vuelta de un personaje a otro. Algo que la mayoría de veces se articula desde el privilegio, es decir, que eso que nos daña muchas veces tiene que ver con él y con no nombrarlo nunca. Ha sido complicado elegir, pero tenían que ser historias reales: una especie de Arca de Noé en el que cada uno iluminaba un aspecto. Al final ese sentimiento que tenemos viene de que nos estamos contando solo con una gramática y un tipo de lenguaje muy marcado por los medios; un idioma que deja muchas realidades fuera.

Parece que hay un solo destino, cuando no es así. Eso se consigue silenciando muchas voces y cuerpos como el de los mayores, los adolescentes, las personas migrantes, quienes han perdido a alguien, etc. Yo no pretendía darles voz a ellos, pero sí escucharles. Realidades que la mayoría de las veces escuchamos a través del prejuicio. Cada uno de los cuentos reta un poco eso: en vez de desde el prejuicio, están escritos desde la observación y dialogan con nosotros. Algo que hace que te sientas menos solo.

Son personajes que actúan desde el privilegio, pero ni siquiera son capaces de imaginárselo. Como la madre que tiene una persona que tiene una cuidadora y limpiadora en su casa de la que siente celos

No creo que sean personajes que no se dan cuenta del privilegio, sino que al prescindir de ese prejuicio, no son caritativos. Pero no son ciegos. En este ejemplo la madre le da a la cuidadora la posibilidad de ser la dueña de la cocina, de ganar valor simbólico en la casa. Hay algo bonito que hace esa mujer: no la victimiza. Y al no hacerlo, se queda con su casa y sus afectos. El problema del privilegio es que al final te revienta en las manos.

También hay un relato de un adolescente que cree que a través de su cuerpo se va a validar

Es un varón que tiene un conflicto con el cuerpo, algo que rarísimamente se cuenta. Como si las únicas que tuvieran cuerpo y les doliera fueran las mujeres. Quería tratarlo en el cuerpo de un joven y también desde su lenguaje: creo que si la palabra es de verdad, la dice un cuerpo. Por ello tenía que contarla desde ahí. En ese caso se observa bien que la palabra crea realidades. Por eso no es lo mismo que lo cuente él, o más bien el monstruo que tiene en la cabeza, que si lo hiciera su padre o psicólogo. ¿Cuál es el problema? Que las historias de los chavales no las están contando ellos, sino los adultos. En este caso el cuerpo del privilegio es el cuerpo joven, al que se supone que no le duele nada, pero que al escucharlo salen muchas cosas.

Un lenguaje nuevo también es creado por un joven migrante, quien enseña a una mujer de 45 años el mundo

Cuando tienes una mujer burguesa de 45 años, súper educada y culta, que se enamora de un migrante que hasta hace dos días ha sido un menor no acompañado del norte de África, parece que ella le va a enseñar el mundo a él. Un joven que no sabe lo que es la II Guerra Mundial, no ha visto 'La vida es bella', ni sabe lo que es un museo. Sin embargo, gracias al uso de diez palabras de su lengua le explica el mundo a ella. Y a la vez están creando el lenguaje de los amantes que todos hemos sentido alguna vez al enamorarnos. En este relato vemos de nuevo que el amor, la escucha, lo humano, hace temblar los privilegios y estigmas. Escuchar ahí debería asomarnos al mundo de otra forma. Un ejemplo claro es que muchos de esos chavales que nos imaginamos, ni siquiera los hemos escuchado. Algo que es sorprendente.

Ese lenguaje cobra mucha importancia en el libro y lo vas adaptando a lo que te pide cada cuento. ¿Cómo fue ese trabajo?

Parece de sentido común esto, pero poco a poco se ha ido vaciando la potencia lingüística de la propia literatura. Y muchas veces te hablan solo de los temas, como si se estuviera homogeneizando. Los propios autores también lo hacemos con nuestra propia voz y estilo. En este sentido, fue un ejercicio de riesgo. Por ello es muy agradable que se detecte y es una llamada a la escucha. Muchas veces podemos leer para escuchar mejor. También a recuperar un lenguaje que se nos olvida, que nace del cuerpo de alguien. Esa clase de lenguaje es el que siento que estamos perdiendo: esos matices que tienen en cuenta el cuerpo y que muestran que la palabra cambia dependiendo de quién la pronuncie. Poner el cuerpo detrás del discurso me parecía algo muy bonito.